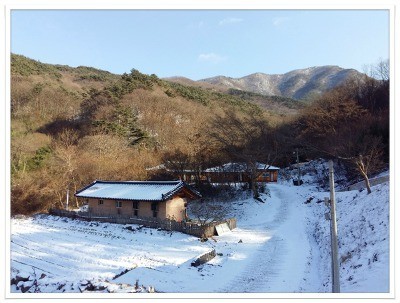

궁녀 최복순이 기도로 영조를 낳았다는 절, 용흥사

용흥사는 백제시대 고찰로,

전남 담양군 월산리 용흥리에 위치하고 있다.

잘 알려진 절집은 아니지만,

대한불교조계종 제18교구 본사인

백양사(白羊寺)의 말사이다.

백제 침류왕 1년(384) 인도승 마라난타 존자가

초암을 짓고 개산했다고 전한다.

당시 사찰 이름이 용구사(龍龜寺) 였는지,

아니면 몽성사(夢城寺) 였는지는 정확치 않다.

일설에 따르면

이 사찰의 이름이 현재의 용흥사로 바뀐 때는

조선 영조 때로 거슬러 올라간다.

영조의 생모인 최복순(훗날 최숙빈)은

가난한 농부의 딸로 태어났는데,

당시 온 가족이 장티푸스에 걸려

동네에서 쫓겨나 인적이 드문

용구산의 한 암자에서 살게 되었다.

장녀였던 최복순이 정성껏 기도했으나

부모는 모두 세상을 떠났다.

매일 암자에서 기도를 하며 슬픔을 달래고 있던

어느 날 용구산의 산신령이 나타나

“네 효심과 불심이 지극하여 좋은 길을 안내할 터인즉,

내일은 이 암자를 내려가 장성 갈재에 가도록 하거라.

그러면 나주목사 부임행차를 만날 것이고,

너는 그곳에서 길을 얻을 것이다”라고 했다.

최복순은 이 말을 듣고 산신령이 일러준 장소로 가

나주목사를 만나 꿈이야기를 했다.

이후 궁으로 들어가게 된 최숙빈은

궁내를 순시하던 숙종의 눈에 띄어 총애를 받고

아이(훗날 영조)를 낳게 된다.

영조는 즉위 이듬해 어머니 최숙빈이

용구산 산신령의 덕화(德化)를 잊지 못하고,

그 암자 터에 용흥사를 지었다.

이때부터 용구산을 몽성산이라 부르고 있다고 전한다.

1644년(인조 22)에 만들어진 용흥사 동종에

‘용구산 용흥사(龍龜山 龍興寺)’라 기록되어 있어

산 이름과 절 이름에 혼동을 주고 있다.

《태고사법》에는 용흥사가 몽성산에,

《범우고》에는 용구산에 자리한다는 기록이 보이며

절 이름도 원래 용구사(龍龜寺)였다고 한다.

이 기록들을 정리해보면

동종의 제작시기인 17세기에는

‘용구산 용흥사(龍龜山 龍興寺)’로 부르다가,

숙종 연간에 최복순에 의해

‘몽성산 용흥사(夢聖山 龍興寺)’로

개칭된 것으로 보인다.

1871년에 간행된 《호남읍지》의

창평현 사찰조(寺刹條)에는

‘용흥사는 용구산에 자리하며

궁(宮)의 원당(願堂)으로 종이를 만드는

임무를 담당하였다’고 기록돼 있다.

용흥사는 마라난타 존자가 개산한 이래

임진왜란 전까지 5차례에 걸쳐 중창과 복원이 이뤄졌다.

임진왜란 당시 전소됐던 사찰을 진묵대사가 발원하고

응준ㆍ쌍인ㆍ혜승대사가 20여년간 48동을 중창하고

산내에 암자를 창건, 호남 제일 대가람으로 만들었다.

이후 영조 즉위 후 여섯명의 상궁을 모실

육상궁을 지어주고 일체의 세금을 면세토록 하는

특혜를 주기도 했다.

1907년 한일합방 직전 용흥사는

호남의병의 근거지로 사용되면서

일본군에 의해 48동 전각이 전소돼 폐허가 됐다.

이를 모정선사가

1930년부터 10여년에 걸쳐 11동을 복원했으나

한국전쟁 당시인 1950년 12월 29일 한국군에 의해

불행하게도 전소됐다.

그 후 어느 스님이 요사채 2동을 지어

명백만 이어 오다가 1970년 15평 가량의

임시 법당을 지어 관리해 왔으며,

1988년 10월5일 전통사찰로 지정됐다.

이를 현재의 모습으로 변모시킨 이는 진우 스님이다.

스님은 2000년 주지 소임을 맡아

10여년 간 불사를 계속해 오고 있다.

부임 첫 해 산신각을 지었다.

2003년에는 대웅전을, 2004년에는 요사채를 건립했다.

2007년에는 미타전을 짓고, 선원인 적묵당을 세웠으며,

2008년 보제루를 건립하였다.

문화재로는 1644년(인조 22)에

주조한 보물 제1555호 범종이 있고,

18세기의 것으로 추정되는 부도 7기가 남아 있다.

천왕문은 사찰로 들어가는 2번째 문이며,

욕계 6천의 첫 관문이자 수미산의 중턱에 위치한

곳으로서 천상계가 시작되는 곳이다.

천왕문은 佛法을 수호하는 외호신(호법신)으로

동서남북의 네 방위를 지키는 사천왕을 모신 전각이다.

사찰의 신중(神衆) 가운데 가장 중요한 위치를

차지하고 있는 것은 사천왕이다.

사천왕은 탑에서는 진신사리를 보호하고

사천왕문에서는 사찰 전체를 수호하는 역할을 한다.

또한 중생들의 사악함을 없애주고 신변을 보호해 준다고

여겨져 호세신중(護世神衆)으로서

신앙의 대상이 되기도 한다.

들어가는 쪽에는 '龍龜樓(용구루)' 라고 쓴 편액을,

안쪽에는 '普濟樓 (보제루)'라고 쓴 편액을 걸었고,

대웅전과 마주하고 있는 전각이다.

대웅전 앞에서 뒤돌아 본 보제루의 모습.

근래에 지어진 부속 전각과 요사채.

대웅이란 법화경에서 석가모니를 ‘위대한 영웅,

즉 대웅이라 하는데서 유래된 부처님의 덕호이며,

대웅전이란 천지간의 대웅이신 석가모니 부처님을

모셔 놓은 집이란 뜻이다.

격을 높여 대웅보전이라고도 한다.

본존불인 석가여래를 중심으로 좌우협시에

문수보살과 보현보살를 모셨다.

후불탱화는 영산회상도를 걸었다.

위태천을 중심으로 신장들을 그린 탱화이다.

이 신중탱은 동진보살을 중심으로

좌우상하에 팔부신장과 여러 권속들을 묘사한 탱화로

신장탱(神將幀)이라고도 한다.

김용암(金龍岩)이 1644년 주조한

'담양 용흥사 순치 원년명 동종'(보물 제1555호)으로

조선시대를 대표하는 사장(私匠)에 의해

제작된 종으로 보존상태가 양호하고 예술성이 뛰어나며

연기가 분명하여 공예사 연구에 큰 도움이 되는 동종이다.

동종의 하대에 새겨진 용의 모습.

동종의 종신에는 별도의 공간을 구획지어

'主上殿下壽萬歲, 王妃殿下壽萬歲,

世子邸下壽千秋'라는 명문을 적었다.

왕실의 안녕과 만수무강을 기원하기 위해

조성된 동종이다.

동종에 새겨진 관세음보살의 모습이다.

관세음은 세상의 모든 소리를 살펴본다는 뜻이며,

대자대비의 마음으로 중생을 구제하는 보살이다.

머리에는 화려한 보관을 쓰고, 얼굴은 약간 둥근 편이며,

설법인의 수인을 취한 듯하고,

양쪽 발을 완전히 덮고 있는 천의는 매우 율동적이다.

삼성각 앞에서 본 대웅전의 모습.

석가모니 부처님으로부터 수기를 받아

미래 세상에 출현하실 미륵부처님이다.

전륜성왕이 다스리는 평화로운 시기에

사바세계로 내려오셔서,

화림원(花林園)의 용화수 아래에서 성불하시고,

3회의 설법(용화삼회)를 열어

272억명을 교화한 후 만 6년만에 열반에 든다고 한다.

많은 분들이 사찰답사를 다녀도 잘 구별못하는

부처님이 바로 이 부처님이다.

아무튼 야외에 서 있는 입상의 부처님으로서

여원인과 시무외인의 수인을 취하고 있으며,

지물로 용화수 가지, 혹은 보주 등을 들고 있으면

미륵부처님으로 보면 된다.

숙빈 최씨(최복순)는 누구인가

조선왕조실록에 따르면

숙빈 최씨는 1676년(숙종 2년) 7세의 나이로

입궁했다.

보통 궁녀들은 어린 시절 생각시로 입궁하게 되는데

지밀나인은 4~5세, 침방과 수방은 7~8세,

나머지는 13~14세 때 선발되었다.

생각시들은 견습 나인으로서 전문적인 교육을 거친 다음

15세가 되면 관례를 치르고 정식 나인으로 독립했다.

그러므로 숙빈 최씨가 침방나인을 거쳤다면

7세 때 궁에 들어와 인현왕후 폐출 1년 전쯤

내전에 배치되었을 것이다.

정식 나인이 되면 내명부의 하급 품계를 받는다.

그때부터 단체 생활에서 벗어나 궐내에

독립된 방이 주어지고 각방서리라 하여

밥짓고 빨래하는 하녀를 둘 수 있다.

그러므로 최씨가 인현왕후를 위해

몰래 음식을 차리고 방에서 기도를 드렸다면

무수리가 아니라 나인 신분임에 분명하다.

무수리는 궁 밖에서 생활하며,

궁궐에 드나들어 일하는 잡부로서

궁중에 자신의 방을 가질 수도 없을 뿐아니라,

설사 궁 안에 기거한다 하더라도 한밤중에 불을 켜놓고

기복 행위를 한다는 것 자체가 불가능하기 때문이다.

숙빈 최씨의 일생은 보잘 것 없는 궁중 나인으로,

승은을 입어 비빈의 지위에 올랐다는

입지전적인 일화와 함께 아들 연잉군이

온갖 고난을 딛고 보위에 올라 조선의 최장수

임금으로 재임했고, 사도세자의 비극적인

사건을 거쳐 조선의 황금기인 정조시대로 이어졌다.

당대에 막강한 서인의 후원으로 국모가 된

인현왕후 민씨, 남인의 지지를 받아 중전의

지위에까지 올랐던 희빈 장씨에 비해

숙빈 최씨에게는 정치적 배경이 전혀 없었다.

하지만 최씨는 자신의 품성과 미덕만으로

숙종의 마음을 사로잡는데 성공했고,

그것은 영조로부터 조선의 마지막 임금 순종까지

자신의 혈통으로 왕위가 계승되는 영구적인

승리로 이어졌다.

용어 설명

지밀(至密)나인 : 궁궐의 대전이나 내전 등

임금이 항상 거처하는 곳을 지밀(至密)이라 하였고,

이곳에서 임금과 왕비를 모시던 나인.

침방(針房)나인 : 조선 시대, 침방에 딸린 나인.

수방(繡房)나인 : 궁중에서 쓰는 흉배, 치마 등의

옷이나 베갯모 등의 장식물에 수놓는

일을 맡아보던 곳에 딸린 나인.

'사찰' 카테고리의 다른 글

| 영주 봉황산 부석사 (0) | 2020.11.07 |

|---|---|

| 설악산 오세암 (0) | 2020.11.06 |

| 화악산(청도 남산) 신둔사 (0) | 2020.11.04 |

| 봉정사 영산암 (0) | 2020.11.02 |

| 통영 미륵산 미래사 (1) | 2020.11.01 |